honestismo brutal

Entre marzo de 1997 y marzo de 1998 se publicaron por primera vez en Argentina los tres tomos que compusieron La Voluntad: Una Historia De La Militancia Revolucionaria En Argentina. Escrito como una suerte de novela de no-ficción, este racconto a través de los pormenores de las distintas izquierdas (y sus facciones armadas) y su lugar dentro de la triste historia del país en los años posteriores a la caída y proscripción del peronismo y después, durante el último gobierno de Perón y la dictadura militar que se inició en 1976, se convirtió rápida y quizás sorpresivamente en uno de los libros fundamentales de la historiografía argentina. Había sido escrito en conjunto por dos autores, cada uno de ellos de particular vínculo con las temáticas abordadas: Eduardo Anguita, cuadro del ERP que estuvo preso más de diez años y fue amnistiado por Alfonsín, y Martín Caparrós, que se exilió en París después del golpe del ‘76. Criticado por la escolástica, que lo acusó de demasiado simplista y enfocado en los grandes números de venta (que alcanzó con bastante facilidad), La Voluntad se las arregló, sin embargo, para ser un libro pionero en el intento de reconstrucción histórica de las muchas narrativas que se dieron cita en una época caracterizada por bruscos cambios sociopolíticos que hicieron eclosión en años de cruenta oscuridad. Parte del atractivo de La Voluntad radicaba en la manera en que se estructuraba su discurso, elaborado cuidadosamente para parecer y ser verosímil; más que un material académico, Anguita y Caparrós (especialmente Caparrós) parecían buscar recrear en las muchas páginas de su elefantiásico volumen aquella “novela imposible” que fuera el sueño inconcluso de Rodolfo Walsh. Había en La Voluntad (que se reeditó en 2006, esta vez en cinco volúmenes) una manera tangible de recrear una era bastante difícil de imaginar, devenida sin lugar a dudas de la sutil y necesaria combinación de un hombre de acción como Anguita con un observador nato y de filoso sentido de la realidad como Caparrós.

Más de una década después, convertido a la sazón en uno de los analistas políticos de referencia para la intelligentsia del país, Caparrós editaría un libro que poco y nada tenía que ver con La Voluntad (aunque, a decir verdad, casi nada de su obra posterior tiene demasiado parentesco con éste) pero que a su manera también buscaba ser una suerte de diagnóstico sobre el momento político de su país de origen; un ensayo veloz y urgente de respuesta a una situación social tan encendida como necesitada de explicaciones. El libro en cuestión, Argentinismos, nace en principio como una reacción de Caparrós a la repetición y amplificación mediática del término “destituyente”, que en aquellos tiempos de 2011 se usaba en relación a las centrales agropecuarias y su insistencia reaccionaria en debilitar al gobierno de entonces en pos de hacer caer la resolución 125/2008, que establecía un sistema de retenciones impositivas móviles para los grandes monocultivos. Empezando desde este -un término de los varios que le legó al habla de los argentinos la florida terminología filoperonista de los momentos más épicos del discurso kirchnerista- Caparrós se aviene a elaborar una especie de diccionario (que en realidad no termina conteniendo tantos términos, tal su afán crítico, más que enciclopédico) de las palabras más oídas en el habla de sus compatriotas, en especial durante esos días de ácidos cruces dialécticos que subiendo desde las calles (y las rutas) terminaron permeando duras jornadas de debate legislativo. A diferencia de La Voluntad, que se volvió parte de un canon, Argentinismos pasó rápidamente al olvido, sumergido en partes iguales por la marejada de la realidad y el énfasis que el propio autor le puso a la difusión de su otra obra de aquel entonces, la novela ganadora del premio Herralde Los Living. Sin embargo, una de sus definiciones (la más astuta, quizás) llegó sin quererlo a permanecer relevante. Se trata del neologismo honestismo, una manera interesante de hacer referencia al discurso -muy presente en los medios de comunicación y el habla política- centrado en las denuncias de corrupción y su efecto en la sociedad. Advierte Caparrós que «la corrupción existe y hace daño. Pero también existe y hace daño esta tendencia general a atribuirle todos los males».

Por supuesto, este análisis fenomenológico no es exclusivo de la época en que Caparrós se enfoca para elaborarlo; él mismo aclara que el momento de mayor influencia del honestismo en la esfera de la opinión pública se dio hacia 1999, cuando la funesta alianza entre la UCR y el Frepaso se convocó en torno a las no menos tristes premisas de Agulla & Baccetti quienes conscientes de la imagen de corrupción descontrolada de la administración menemista (y su consiguiente descrédito popular) se propusieron erigir a su candidato en una oposición diametral; esto es, en una demostración de lo probo y frugal entre tanto despilfarro y desvergüenza. «Muchas campañas políticas se basan en el honestismo, muchos políticos aprovechan su arraigo popular para centrar sus discursos en la denuncia de la corrupción y dejar de lado definiciones políticas, sociales, económicas. El honestismo es la tristeza más insistente de la democracia argentina, la idea de que cualquier análisis debe basarse en la pregunta criminal: quiénes roban, quiénes no roban. Como si no pudiéramos pensar más allá», escribió entonces y es imposible resistirse a la tentación de extrapolar sus palabras -tal como lo hiciera él entre aquellos finales de los ‘90 y el preocupante 2011- con el momento político actual del país. Es en particular relevante hacerlo a la luz de los acontecimientos que este enfoque puede y sabe ocultar, un manejo discursivo hábil y escrupuloso (en nuestros días por acción del think tank político-publicitario que da combustible a una nueva alianza) que busca ocultar en el fragor de la pregunta criminal los virajes políticos y económicos de una gestión. Desde 2013 no lo leemos a Caparrós hablar de honestismo, pero el término que acuñó ha sido retomado con insistencia por muchos analistas políticos que ven en él y en su definición e implicancias un barómetro de lo que está pasando a nivel mediático en la Argentina de hoy. Ante un hervidero de conflictividad social, alimentado por decisiones gubernamentales que benefician a sectores empresariales, la comunicación es clara: todo lo que ocurra, toda medida que se imponga es apenas una respuesta “dolorosa” a aquel despilfarro que, como a fines de los ‘90, se antoja como la raíz misma de todos los males. Una vez más la corrupción asoma su infausta cabeza y es su látigo el que nos sume a todos, por la vía de la deshonestidad, en el fárrago de la miseria. Nuestros gobernantes, cual mártires, apenas pueden atinar a buscar a tientas la salida de este círculo vicioso en el que los procederes deshonestos anulan por sí mismos toda discusión sobre lo político, pues plantean la extinción del principio moral que rige toda sociedad, el de la solidaridad con el que menos tiene.

En el nuevo documental sobre su figura -último, según promete su speech de venta- Requiem For The American Dream el linguista Noam Chomsky postula varias de sus visiones sobre la situación socioeconómica contemporánea, entre ellas justamente la de la desaparición del principio de solidaridad y muchas otras que podrían extrapolarse fácilmente a la sociedad argentina1, si bien el epicentro de las reflexiones de Chomsky es obviamente la política estadounidense en la que vive y de la que ha sido ferviente deconstructor desde los ‘60 que lo vieron nacer como activista por los derechos civiles. Pensar Requiem For The American Dream (que se puede encontrar en Netflix) como argentino debe ser casi tan interesante como analizarla como yanqui que se prepara para las elecciones, ya sea porque las situaciones descriptas no varían tanto (supongo que no lo hacen para casi ninguna sociedad de políticas liberales) o porque de manera creciente y determinada la concepción económica que domina hoy Argentina ha virado hacia un enfoque mucho más deudo de los Estados Unidos, su poder financiero y sus reglas de mercado. Es allí donde Chomsky hace pie, y se nota que es donde mejor se siente parado: en la crítica precisa y descarnada al sistema financiero que regula el mundo contemporáneo, y a la manera en que ha logrado desplazar del centro de la escena al mundo de la producción y el trabajo mientras consiguió también una concentración de la riqueza escandalosa, mucho mayor a cualquiera que hayamos visto en la historia; el famoso one percent que es el que decide los rumbos económicos del mundo a partir de una acumulación de capital irrisoria. Postula Chomsky que allí yace también la causa principal de la desigualdad y la pobreza, y uno no puede más que concordar. Más allá de las características y los caracteres específicos de las distintas sociedades, queda bastante claro que el problema no son los pobres que roban, sino los ricos que buscan tener más de lo que tienen.

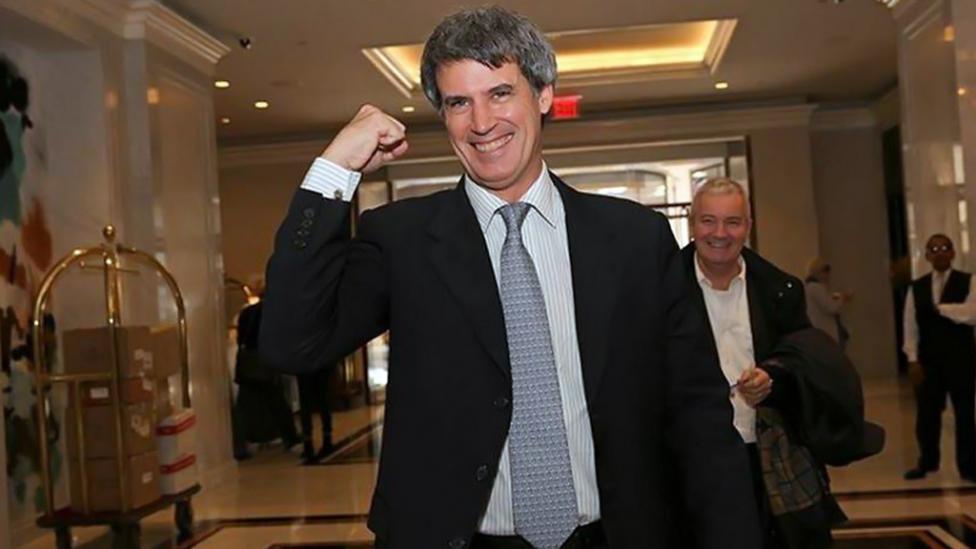

Viendo el film, que se estructura como una suerte de decálogo para la acumulación de riqueza donde Chomsky expone lo que para él son los ejes que hacen que esta se vuelva cada vez más obscena e indetenible, me queda poca duda de que si se pusiera a pensar en lo que pasa en Argentina añadiría a alguno de estos puntos la definición de honestismo, o al menos alguna de sus características. No estoy igualando a dos pensadores muy disímiles en casi todos los sentidos, pero donde en Argentinismos Caparrós expone algo como «si hay tantos pobres –y se los cuida tan poco y tan mal– la causa se ve menos en el reparto de las riquezas y el abandono de las obligaciones del Estado que en el desvío de ciertos fondos menores. […] La discusión política es el tema que el show de la corrupción supo evitar» Chomsky insiste en señalar que el objetivo del capitalismo (quizás del liberalismo, si actualizáramos un poco su construcción del discurso tan setentista) es dividir a las poblaciones a partir de enfrentamientos tan vanos y vacíos como el que reaparece periódicamente en la esfera mediática local si sus gobernantes se enfundan en la bandera de luchadores contra la corrupción y se calzan los galones de prohombres honestos. La fórmula es clara, más que nada por su reaparición ex profeso en los discursos de quienes quieren hacerle lugar a los mismos poderes que, tras retirarse hace tiempo, regresan hoy a por los mismos propósitos. En el caso de nuestro país, estas fuerzas son representadas por los grandes grupos financieros, que sometieron a nuestra economía a sus empréstitos condicionados y estafaron al erario público sin purgar por ello condena alguna. Pocas existencias corporizan más la encrucijada del honestismo que la del ministro de Hacienda Alfonso de Prat-Gay, quien celebrara el acuerdo con los fondos buitre (holdouts en el argot financiero, más amigable para con sus prácticas) hace pocas semanas, años después de haber sido uno de los responsables indirectos de la peor estafa al tesoro de la Nación como representante de la banca transnacional J.P. Morgan2. Luego, el mismo Prat-Gay se encargó, ya como parte del BCRA, de esconder el consecuente vaciamiento de las cuentas del Estado fraguando sus balances. En ese momento ya había pasado el que parece ser el umbral mismo del honestismo, el de la esfera privada contra la cosa pública, pero ya era tarde: el daño estaba hecho.

Por supuesto, la corrupción es uno de los grandes males de todo proceso económico. El subterfugio de la aclaración se hace innecesario, sin embargo, cuando se piensa en todo eso que la idea misma de cargarle a este fenómeno la responsabilidad de las miserias de la humanidad esconde. La trama es no sólo falaz, sino cómplice. La brutalidad de la especulación financiera es tal que se las arregla para pasar desapercibida y trasladar la culpa a las sociedades que se ven presas de sus avatares, enfrentándolas en facciones para dividirlas y reinar con los dedos firmemente plantados al volante de la famosa mano invisible que domina el mercado. Lo que resta, suponiendo -sin resignación sino con visión de realidad- que la corrupción es un síntoma a combatir y no una causa sine qua non de los problemas estructurales que nos acucian como sociedad, es entender qué es lo que se pone en juego a la hora de un cambio de enfoque tan violento en sus modos como elocuente en sus fines. El análisis no puede ceñirse sólo a los casos de corrupción que son la vedette de las primeras planas mediáticas sino que debe ser parte de un cuadro de situación, como los ítems del ánalisis de Chomsky: si nos están contando que alguien se robó algo del Estado evidentemente algo mucho más reprochable está pasando puertas adentro, ahí donde la especulación de los privados con los fondos públicos blanquea su discurso entre apretones de manos, se limpia de contenido en despachos cerrados, se disfraza de salvación en conferencias de prensa y le escapa por un tiempo a la invariable realización de que el peor desfalco es el que viste de traje pero no compite en ninguna elección.