el enigma de una muerte

En la cálida paz que emana de los últimos días de la primavera, cuando la lacerante caricia de los rayos del sol empieza a develarnos la inminencia del verano, un hombre y su esposa hacían su habitual caminata diaria por la plácida costanera que bordea a las playas de Somerton -un suburbio del balneario de Glenelg, en el sur de Australia- cuando una visión algo estrambótica los obligó a detener la mirada, antes perdida en la inmensidad del horizonte, por unos instantes. Sentado con la espalda apoyada en la pared del dique, justo donde el cemento se une con la arena, un hombre muy bien vestido parecía intentar dominar su propio cuerpo para prenderse un cigarrillo. Una, dos veces vieron John Bain Lyons (joyero de profesión, reconocido prohombre de Glenelg) y su mujer que este señor alzaba su mano derecha para acercársela a la boca, sólo para volver a dejarla caer hacia el lado de su cuerpo como preso de un estupor que lo imposibilitaba a ejecutar hasta la más sencilla de las acciones. No era raro, pensaron ambos, encontrarse con jóvenes durmiendo la mona en la playa tras extensas festividades -típicas tanto de la época primaveral como del carácter etílico del pueblo australiano- pero esto sí que era peculiar. El tipo parecía un hombre de bien, su traje bien prolijo y sus zapatos (esto les pareció lo más extraño) impecablemente pulidos. Quién baja a la arena con zapatos de punta, conversaron de manera casual los Lyons antes de seguir con su recorrido y olvidarse, no sin cierta sorpresa, de la existencia del pobre borracho. Un rato después, otra parejita pasó a pie, esta vez por cerca del hombre, en camino a las escaleras que los devolverían a la civilización alejándolos de la calma utópica que respiran las orillas del océano. Otra vez la misma escena: un tipo de traje y corbata, zapatos impecables, apoyado contra la pared con sus piernas extendidas, los pies cruzados uno sobre el otro. Sólo que esta vez no había en él intento alguno por disimular -o luchar contra- su estado. Se limitaba a estar ahí, como dormido, su cara invadida por los implacables mosquitos que son aliados estratégicos de los climas calurosos y húmedos. La pareja en cuestión, esta vez más joven que el señor y la señora Lyons, procedió a observarlo con la complicidad de quien ha vivido varias borracheras y siguió su camino rumbo al abrasador ritmo de la modernidad.

Corría 1948. La segunda guerra mundial había terminado, y la alianza prometía el fin de los actos barbáricos que la habían caracterizado con la creación de las Naciones Unidas. Sin embargo, para Gran Bretaña, no todo era esperanza. El racionamiento y las pocas oportunidades laborales habían hecho del otrora imperio un lugar áspero para vivir. Escaseaba la comida, escaseaban también las energías de un pueblo que había visto partir a muchos de los suyos para no volver. Las cosas no eran demasiado distintas para Australia, que había vivido de las dádivas de la corona británica y tenía que empezar a rebuscárselas para sobrevivir en un mundo que había dejado atrás los horrores de la guerra pero pasaría mucho tiempo intentando reconstruir el tejido social que había quedado devastado a partir de ella. Comenzaba un periodo que sería conocido por la ausencia de enfrentamientos armados, pero no de implicancias bélicas. En tal sentido, Australia se transformó en un importante recurso estratégico para los aliados: su posición en las costas del Pacífico, muy cerca del continente asiático en el que tenían bastante interés y a su vez a mitad de camino entre el europeo y el americano, hacía del país un sitio ideal para instalar potentes caballerizas listas para salir al abordaje en cuanto sonara el clarín del conflicto, en una estratagema de demostración de poder bélico que sería una de las marcas más características de la guerra fría. Hacia 1947, no muy lejos de las pacíficas playas de Somerton, se alzó en una extensa porción de tierra no explorada una de las bases militares más trágicamente célebres de las que se tenga memoria, el complejo que se conoció con el nombre de Woomera Park. Dentro de los 122 mil kilómetros cuadrados de extensión de la “ciudad” de Woomera, aparecía por entonces un cartel que sin demasiadas precisiones ordenaba a los automovilistas a no detenerse. Dicha advertencia tenía una razón bastante fundada: en ese límite comenzaba el campo de pruebas de Woomera Park, en el que a mediados de los años ‘50 el ejército británico ensayaría descargas nucleares en lo que fue conocido como las pruebas de Maralinga, por el nombre original de las tierras, a su vez devenido de las poblaciones autóctonas del lugar. Mantenidas en estricto secreto por décadas, pero reveladas a partir de las inquisiciones periodísticas típicas de los ‘70, las pruebas de Maralinga son una de las manchas más tétricas de la guerra fría, la comprobación misma de que el terror de la guerra nuclear siempre estuvo más cerca de lo que se creía. Además, ayudaron a echar un poco de luz sobre Woomera, una base militar cuya existencia había sido ultra secreta durante los años más espesos de la posguerra, y con una muy buena razón: nadie quiere pensar que muy cerca de donde se baña entre las olas se cuece un guiso mucho más espeso, y difícil de digerir.

Eso precisamente acababa de hacer nuestro amigo John Lyons en la mañana del primero de diciembre de 1948, cuando una visión vuelve a llamar su atención tal como en la tarde anterior. Hombre de prodigiosa memoria, dotado de un sentido de observación agudizado por los pormenores de su profesión, Lyons es sorprendido por la improvisada reunión de una serie heterogénea de personas en derredor de aquella pared donde la mañana anterior él y su señora hubieran divisado al beodo del prolijo vestir y el fino calzado. Picado de curiosidad, se acerca a la turba y divisa en medio de la herradura que han dibujado sin saberlo al mismo hombre, pero esta vez, algo en él le da a John Bain Lyons la última de todas las certidumbres: allí donde ayer había un simple borracho yace hoy algo mucho peor, más denso y final que la más pesada de las resacas. Comienza entonces otra historia, una en la que lo que faltará ante la más certera de las verdades, la de la muerte, será el resto de las respuestas al resto de las preguntas. El hombre cuyo cuerpo sin vida descansara recostado contra la pared, con un cigarrillo a medio consumir en la solapa de su camisa -quizás lograra, finalmente, encenderlo, pensó John Lyons- sería llevado al hospital. Allí situarían la hora estimada de su deceso entre las primeras de la madrugada, y se lo atribuirían a una falla en su corazón. Sin embargo, notarían los forenses, nada en el atlético cuerpo de este paciente de unos cuarenta años hacía suponer la posibilidad de una enfermedad cardíaca; más bien su hígado lleno de sangre y su bazo dilatado sugerían algo mucho peor. Con aquellos síntomas, la hipótesis del envenenamiento no parecía descabellada, pero no había en su organismo rastros de veneno alguno. De la misma manera, en sus prolijas ropas no se veía signo alguno que lo identificara. Todas las etiquetas de marca y de nombre de propietario -algo muy común en aquellos días- habían sido arrancadas y sus bolsillos estaban vacíos salvo por un peine, un paquete de chicles y dos boletos, uno de colectivo a Glenelg y otro de tren hacia Henley Beach, al sur. Los investigadores dirigieron su atención, entonces, a la estación de tren, donde tras unos días encontraron una valija sin reclamar que, entendieron, pertenecía al difunto. Dentro de esta, como en una absurda mamushka, más misterios: ropa sin identificaciones, un destornillador, un cuchillo pequeño, unas tijeras. Lo único que pudieron sacar de este hallazgo otrora prometedor fue el itinerario del hombre, que evidentemente había perdido su tren a Henley Beach y optado por tomarse un colectivo a Glenelg.

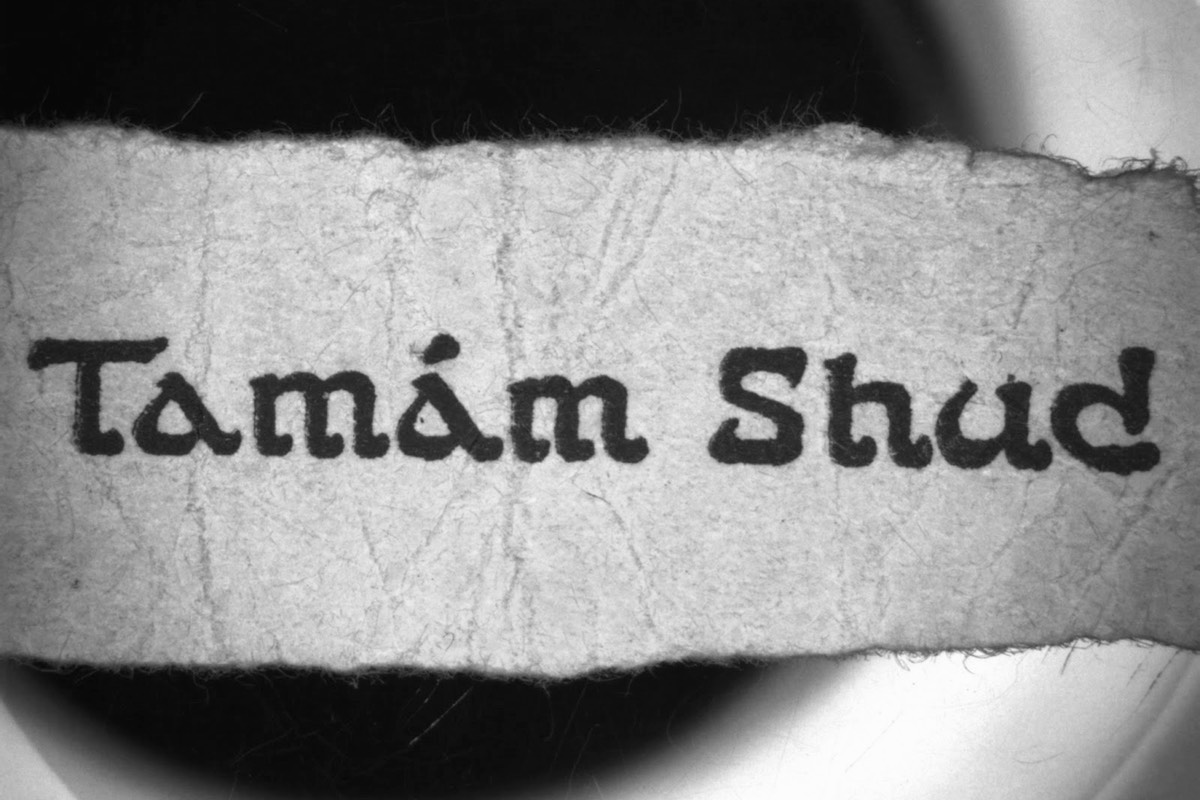

Pasarían meses hasta que en junio de 1949 un equipo de patólogos forenses hiciera un último y aterrador descubrimiento que es, a su vez, el último y desconcertante misterio en torno a la identidad del muerto. En un bolsillo (el clásico sitio que los pantalones tienen para los relojes de mano), cuidadosamente enrollado, se encontró un diminuto trozo de papel con una inscripción al mismo tiempo profética y enigmática: tamam shud. Los bibliotecarios consultados concluyeron que esa frase pertenecía al final de un libro fundamental de la cultura británica, el Rubaiyat del persa Omar Khayyám que fuera traducido al inglés en 1859 por Edward FitzGerald y a partir de allí se transformara en un fenómeno cultural de proporciones sorpresivas. El Rubaiyat, en realidad una serie de cuartetas -tal el significado de su título- recolectadas y ordenadas por FitzGerald, culminaba con la frase que se encontró en el bolsillo del muerto, y que quería decir, literalmente, terminado.

Una de las primeras traducciones del Rubaiyat al español (ciertamente la más célebre) data de una fecha incierta, cercana a la década del ‘20. Su autor es un tal Jorge Guillermo Borges, abogado y poeta de pocos versos que es más conocido por haberse convertido, en 1899, en padre nada menos que de Jorge Luis. Borges hijo heredó la pasión poética de su progenitor; es de hecho conocida aquella cita donde lo responsabiliza por haberle revelado que las palabras eran también “símbolos mágicos y música”. Pero fue particularmente el Rubaiyat el que se transformó en una obsesión tanto para el padre, como para el hijo. El primero sublimó en él, en su delicada poética y su prodigioso balance entre lo terreno y lo divino, sus propias y poco realizadas ambiciones artísticas. Su traducción, que aparentemente le habría llevado unos cuantos años, es -como la de FitzGerald antes de la suya- una interpretación, una versión libre (con omisiones y añadiduras) del particular espíritu del astrónomo Khayyám. En el caso del segundo, la búsqueda de su padre imprimió en él una fuerte evocación. Tal vez viera en los esquivos versos del Rubaiyat una analogía a la pertinaz vocación de su padre, que pese a venir de una familia prestigiosa y desarrollar una respetable carrera como abogado siempre buscó la poesía; fue él quien de hecho lo ayudó a publicar una versión incompleta de su trabajo en la revista Proa, que editaba. Sea cual fuera el caso, las cuartetas de Khayyám son una referencia reiterada entre las muchas que encierra su obra, de forma tal que hasta llegó a escribir un pequeño ensayo dedicado, justamente, a las vicisitudes que dieron vida a su traducción a las lenguas de Occidente. En las mismas páginas de Proa, Jorge Luis escribió que «en las Rubaiyat se lee que la historia universal es un espectáculo que Dios concibe, representa y contempla; esta especulación […] nos dejaría pensar que el inglés pudo recrear al persa porque ambos eran, esencialmente, Dios, o caras momentáneas de Dios.» En el ensayo, al que tituló “El Enigma De Edward FitzGerald”, Borges concluye con su habitual solemnidad que «toda colaboración es misteriosa».

Quiso el destino, amigo él de Borges hijo, que el Rubaiyat se transformara en protagonista de un misterio que le hubiera delectado. Poco después de hallado el trozo de papel en el bolsillo del hombre misterioso, la policía lanzó una convocatoria mediática en pos de dar con la edición precisa de la que este se había arrancado y, por ende, con algunas pistas sobre la identidad del muerto. Contra todas las probabilidades, el 23 de julio de 1949 un hombre se apareció en la comisaría de Adelaide con una copia del libro y una historia por demás extraña: en diciembre, poco después de la aparición del cuerpo trajeado en la playa, su cuñado lo había encontrado a los pies del asiento trasero de un auto que él mantenía estacionado a pocos metros de la playa, y que usaban esporádicamente para dar algún que otro paseo juntos. Sin entender bien, cada uno de ellos pensó que debía pertenecer al otro, y así el libro -lanzado en 1941 por una editorial neocelandesa- pasó seis meses en la guantera hasta que alertados por la repercusión mediática del caso lo abrieron y descubrieron que, de hecho, la parte final de la última página había sido arrancada. En la contratapa, la policía descubrió un número de teléfono, escrito en lápiz con una caligrafía mínima, que pertenecía a una casa que estaba también a pocas cuadras de donde el hombre había sido hallado. Los atendió una enfermera de veintitantos años que, para su sorpresa, les dijo que en efecto le había regalado una copia del Rubaiyat a un soldado durante la guerra. La chica le pidió a la policía mantener su nombre en reserva, y por ello durante décadas se la conoció, apenas, como Jestyn. Cuando los investigadores fueron a buscar al depositario de su presente, empero, se encontraron con que él -Alfred Boxall, teniente de la armada- no sólo estaba vivo sino que además conservaba el libro intacto, últimas palabras incluidas. Jestyn había afirmado no conocer al muerto, pero (cuentan las crónicas de la época) cuando se le mostró un molde de yeso de su rostro apartó la mirada y dio la impresión de estar a punto de desmayarse. Sin embargo, su absoluta reserva sobre el caso, derivada quizás de su reciente compromiso y posterior casamiento (y tal vez de una intención manifiesta de esconder sus correrías premaritales) hizo que la ambición de conocer la identidad del hombre del traje y los zapatos en la playa se transformara en uno de los misterios más grandes del siglo XX.

¿Qué es lo que nos atrae tanto de la muerte como para buscar, tantos años después, esclarecer este caso? Después de todo, el enigmático hombre de Somerton no había sido reclamado por ningún familiar. Nadie prendió una vela por él, y si lo hicieron, ciertamente su fulgor no llegó a las costas australianas. Hace un tiempo, el ingeniero y profesor de la universidad de Adelaide Derek Abbott, principal interesado en resolver el enigma1, afirmaba que el principio que lo mueve es casi un imperativo moral: preservar a esta persona de la “total deshumanización”, la de la pérdida de identidad. Es por eso que Abbott, junto con un grupo de entusiastas, brega porque se le permita inhumar el cadáver embalsamado del hombre en pos de encontrar cualquier huella de ADN -una tecnología no disponible en aquel tiempo- que permita resolver, o al menos acercarse a una resolución, de este auténtico arcano. Pero no puede negarse, menos en el tiempo en que vivimos, un rastro notorio de fascinación por el morbo, y por la inminencia misma y final de la muerte. Se trata, en definitiva, del último y más inasible de los misterios; añadirle a su propia naturaleza esquiva e indeterminada un rasgo tan marcado de incertidumbre es una receta irresistible que explica, y casi justifica, su inmanencia como tópico de conversación y debate. Tal vez hablar una y otra vez de las arenas australianas, del traje yanqui, de los zapatos lustrados y los boletos usados nos ayude a soñar con escapar de nuestra propia mortalidad; quizás la resolución de semejante incógnita sea un mísero subterfugio para pasar por el escollo de los días ocupando la mente en nimiedades en lugar de sufrir pensando que nosotros también, algún día, tendremos que enfrentarnos cara a cara con Caronte y dirimir con él el desenlace mismo de nuestro propio, y último, misterio.

En 2013, la televisión australiana -en particular el señero programa de investigación 60 Minutes, de origen estadounidense- consiguió un valioso testimonio: familiares de Jestyn dieron detalles de la relación entre la enfermera y el muerto misterioso. Según su hija Kate, Jestyn -cuyo nombre real era Jessica Thomsen, y que había muerto seis años antes- le había revelado que de hecho sí conocía al fallecido, y que le había mentido a la policía por temor a que sus jefes (a los que mencionó como “más importantes que la policía, y que el gobierno”) vinieran a buscarla. En la entrevista, Kate especula con que tanto su madre como el hombre pudieran ser espías rusos, ya que su madre sabía hablar ruso fluidamente, y se ocupaba de enseñarle inglés a inmigrantes. También menciona la posibilidad de que la muerte haya tenido que ver con un hijo ilegítimo que Jestyn hubiera dado a luz poco antes, al que identificaron como Robin, hermano mayor de Kate fallecido en 2009. Los responsables de esta última hipótesis son la mujer de Robin, Roma, y su hija Rachel, que a la sazón -y en un dato no menor- está casada con el profesor Abbott. Sea como fuere, todo cae en el terreno de la especulación, como para no dejar de alimentar ni el misterio ni el dínamo que hace andar las vidas de todos los que se ven involucrados en él. Mientras tanto, el cuerpo a través del que fluyen todas las energías, y todos los interrogantes, yace en una tumba sin nombre en el cementerio de West Terrace, en Adelaide, esperando por todas las respuestas menos por la última, que fuera la que desató todas las demás preguntas. Cada tanto, un ramo de flores aparece junto a su lápida. Nadie sabe quién lo puso ahí. Nadie, tampoco, se anima a preguntar.

For in and out, above, about, below,

‘tis nothing but a Magic Shadow-show,

play’d in a Box whose Candle is the Sun,

‘round which we Phantom Figures come and go.Rubaiyat, Omar Khayyám, traducción por Edward FitzGerald (1859)

-

Tanto como para abrir un tópico de Reddit, una petición de Change.org y hasta una campaña de recaudación para lograrlo. ↩