una cena en abilene

En la calurosa tarde de Coleman, típica de las zonas más profundas del centro mismo de Texas, una pareja visita a los padres de ella. Para refugiarse del sol, juegan plácidamente al dominó en el porche de la casa hasta que al padre se le ocurre una actividad para el resto del día: manejar hasta Abilene, a unos noventa kilómetros al norte de Coleman, y cenar allí. Su hija cree que es una buena idea y por ende su marido -pese a dudar de la empresa por la temperatura y la distancia a recorrer- acepta el convite, aunque se pregunta si su suegra querrá también hacer el viaje en cuestión. Ella es la última en acceder, pero lo hace sin problemas: no ha estado en Abilene en mucho tiempo, y le parece una propuesta interesante buscar un restaurante en la ciudad. Al emprender el recorrido, empero, el grupo choca de frente con la realidad. Sí, hace muchísimo calor; sí, la ruta a Abilene no es precisamente una autopista. Un tanto cansados, eligen un lugar apenas llegan al pueblo, pero al sentarse a comer descubren que sus platos no resultan para nada placenteros. Por el contrario, entre el hartazgo del viaje de ida y el simple pensar en el viaje de vuelta, los endebles sabores se hacen aún menos tolerables. Mientras el demorado regreso discurre en los caminos, uno a uno van mostrando su desaprobación hacia la aventura propuesta por el padre. Su mujer afirma que hubiera preferido quedarse en la casa, pero que no quería sonar aguafiestas; el yerno dice haber aceptado para satisfacer los humores de todos; su hija concluye que salir a la ruta con ese calor era cosa de locos, pero que accedió porque lo notaba entusiasmado. Sorprendido por la situación, el padre revela que la única razón por la que había sugerido el viaje era su percepción de que todos estaban aburridos, pero que si era por él, ir a Abilene tampoco le parecía una idea brillante. Durante el resto del trayecto a casa, los cuatro permanecen en el silencio del habitáculo, azorados de haber hecho algo que ninguno de ellos quería sólo por creer que los demás sí deseaban hacerlo.

Esta pequeña historia, conocida como la paradoja de Abilene [PDF], es usada en psicología cognitiva como ejemplo de las muchas dinámicas que puede tomar el pensamiento de grupo. En este caso, nos dice la teoría, las personas pueden sentir aversión a escaparle a actuar en contra de la que perciben como la opinión mayoritaria y, por tanto, socialmente aceptada. De algún modo hay similitudes con la falacia ad populum, sólo que en este caso la principal diferencia reside en que la percepción lleva a la acción, no sólo a la formación de opinión. Si nos trasladamos a la contemporaneidad, veremos numerosos ejemplos de la falacia de Abilene en acción, pero ninguno más elocuente que los festivales musicales masivos. Se trata de una costumbre que según algunos se encuentra en decadencia, pero que aún así es un buen reflejo de lo trascendental de la formación de opinión en el mundo del entretenimiento y de la conversión de este en un proveedor ya no de conocimiento o cultura, sino de momentos pasibles de transformarse, a su vez, en contenido personal a compartir como parte de una narrativa colectiva. En su génesis, los festivales “de rock” comportaban una postura tan ideológica como estética. No hace falta volver a los remanidos ejemplos que nos legó la generación hippie, inspiradora de la universalización del formato de festival, para entender que el concepto detrás de estos eventos no era meramente musical. Visto a través del prisma de aquella utopía, un festival permitía la reunión de un montón de espíritus afines en un ámbito abierto, libre de la persecución y las férreas reglas que la sociedad quería imponerles. Poco ha quedado hoy de aquello. Los festivales musicales, otrora apropiación de (e identificación con) un código común, se han vuelto una imposición, una manera imprescindible de ponerse al día con el zeitgeist contemporáneo a través de la asistencia a un evento imperdible.

Sin embargo la experiencia, replicada hasta el hartazgo, se ha convertido en una previsible parodia de sí misma. Hace no mucho, en una lúcida decisión editorial, el New York Times anunció que no enviaría cronistas a Coachella y Bonnaroo, dos de los eventos musicales más populares del verano yanqui1. Sus razones son tan atendibles como sintomáticas de la relación que se ha establecido entre la música y el público masivo y la manera en que estos dos factores intersectan en la figura de los festivales. En la nota que escribieron explicándose, los editores del Times apuntan directamente a la uniformidad de los actos que se presentan en cada evento, y la idea de que esta previsibilidad unida a la oferta cada vez más divagante y poco inspirada de grupos y festivales en sí nos expone a una circunstancia en la que la vuelta a las bases (lugares pequeños, eventos artesanales bien curados) se impone ante la mercantilización creciente de los conceptos que hasta hace no mucho movilizaron a la cultura popular. No es casualidad que este tipo de reacciones se den en la era del streaming, en la que el aluvión de contenido replicado en diversas plataformas obliga al escucha -convertido ad hoc en consumidor- a un proceso de decisión en el que los gustos personales, y no la imposición de la actualidad, vuelven a tomar el volante. Rápidos de reflejos (y atendiendo a la preponderancia cada vez mayor de los viejos conocidos por sobre los efímeros grupos nuevos en los servicios de streaming) los organizadores de Coachella anunciaron esta semana su nueva creación Desert Trip, un festival en el que se presentarán músicos como Bob Dylan, Paul McCartney y Neil Young: tipos que hasta no hace mucho eran los “dinosaurios” que evidenciaban el amor de la cultura por su propio pasado y representaban las funestas consecuencias de esta tendencia son vistos hoy como la mejor alternativa posible a la moribunda -y deficitaria de atención- escena del mainstream musical-comercial. De todos modos, lejos de aparecer como un renuncie, Desert Trip le da los editorialistas del Times material para indignarse un buen rato: además de los shows, ofrece una serie de “amenities” que más que reivindicar la experiencia de un festival de música y arte, la siguen volviendo un triste remedo de lo que alguna vez fue.

Irónicamente, una de las noticias musicales del año se dio en torno a uno de estos festivales. Se trata de una de las más honrosas excepciones en el amplio mundo de los eventos masivos; también de una de las mejores excepciones en el universo no menos inmenso de la música popular contemporánea. Uno de los principales motivos por el que Coachella, Bonnaroo y otros del estilo fueron tomando vuelo y popularidad fue que la gran mayoría de los artistas que decidían regresar al ruedo (otra enfermedad de nuestros tiempos) lo hacían en estos escenarios. Las razones eran varias, visibilidad y dinero las principales, pero también la posibilidad de coordinar su agenda entre el verano europeo y el estadounidense, saltando de festival en festival. No es que esta tendencia haya desaparecido, pero los regresos que en otro tiempo fueran noticia terminaron convirtiéndose -al igual que los eventos que los reciben- en un acontecimiento tan previsible como, a veces, indeseable. Sin embargo, en 2016, el Primavera Sound que se hace en el Parc del Fòrum barcelonés, pegadito al mar, logró agrupar dos vueltas de esas que todavía logran alzar una que otra ceja: la de The Avalanches (legendaria banda-de-un-disco) y, mejor aún, la de nada menos que Radiohead presentando las canciones de su prometido nuevo álbum, primero para ellos desde The King Of Limbs, de 2011. El regreso de Yorke, los hermanos Greenwood, Selway, Godrich y los demás (?) es siempre una buena nueva para el público y, también, para la industria: sus ambiciosos álbumes suelen transformarse en una combinación saludable de aventura a través de las facetas más experimentales de la composición popular y ambición por sacudir los paradigmas del contexto en que aparecen. Dicho de otro modo, cuando Radiohead siente que tiene algo para decir, no lo hace a la ligera; cada una de sus acciones comporta el peso de un grupo muy consciente de su lugar en el espectro de la música popular contemporánea, que se debate entre los escrúpulos que esta posición supone y sus deseos de (en palabras de Simon Reynolds) romper todo y empezar de nuevo.

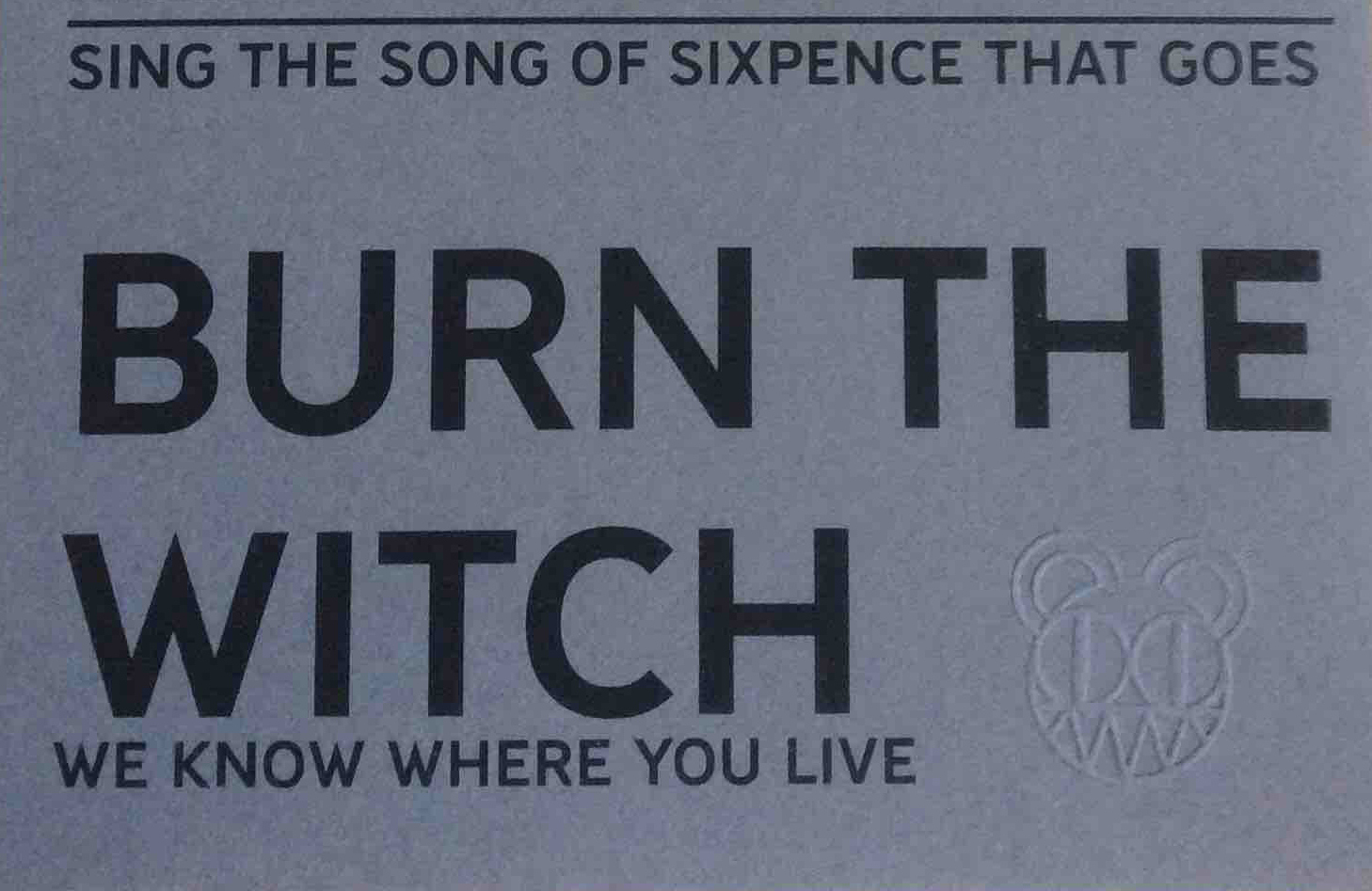

La comunidad que recopila y publica noticias de música en internet es, además, bastante afín a las correrías de Radiohead. Por ende, cuando la semana pasada el grupo le envió un misterioso panfleto a los suscriptores de su lista de correo, el maremoto especulativo comenzó con su ristra de preguntas retóricas tendientes a dilucidar las motivaciones detrás de lo poco que se revelaba en esas palabras. El punto álgido de la estratagema del grupo, sin embargo, vino poco después: durante el fin de semana, las cuentas que tenían en redes sociales se pusieron literalmente en blanco borrando su contenido, aunque no desapareciendo. Pareció un acto dotado de clara intencionalidad: por un lado utilizar una suerte de reliquia moderna como el correo para el acto mismo de la comunicación mientras que por el otro se borraba el rastro del grupo en internet, quemando la bruja, por así decirlo, de lo superfluo. La relación ambigua de la banda con el ciberespacio es conocida, y de alguna forma es un desprendimiento de la manera en que sitúan su obra en el contexto posmoderno. Radiohead es otro grupo que se niega a aparecer en las plataformas de streaming aduciendo que estos sitios son empresas leoninas, cómplices circunstanciales de los sellos discográficos en el desfalco que son los derechos de autor, pero de ningún modo puede aducirse o verse allí una negativa a la actualización inevitable que propone la modernidad: después de todo son ellos los que probaron los límites de la apropiación de la propia obra en el contexto anárquico de la web con su ya legendaria (y fundacional) campaña de lanzamiento de In Rainbows. Lo que sí se ve es una distinción entre el recurso de internet y sus añadiduras descartables. Allá por 2007, le mostraron a cualquier banda que era posible ser dueño de sus creaciones y comercializarlas por motu proprio sin la intervención del mercado, y una década después parecían sugerir, esta vez dirigiéndose al público, que no era necesario estar todo el día atento a las redes sociales para recibir las noticias que son importantes de verdad. Hay aquí también un pequeño gesto de ironía para con los medios online, que hicieron noticiable un hecho trivial como el cambio de imagen de perfil de la cuenta de Twitter y Facebook de una banda cantando todos al unísono una tonta canción.

Ayer martes, con el lanzamiento de “Burn The Witch” (la canción a la que hacía referencia el panfleto), se develó la verdadera intención detrás de lo que terminó siendo una muy astuta movida de marketing o, más bien, un happening muy bien pensado. La idea misma del happening (que surge en los ‘50 como una derivación del performance-art improvisado) parte de la tríada que se establece entre la provocación al público, su participación y la improvisación colectiva; la catarata de teorías que se desprendió del vacío de las redes sociales de Radiohead bien podría formar parte de este último eje temático. De todas maneras, no puede dejar de hacerse hincapié en que el anuncio de la aparición del corto en cuestión -otro utensilio moderno, el videoclip- fue hecho a través de las propias redes sociales que habían sido hasta el minuto anterior el centro mismo del acto de rebeldía que desató las especulaciones y trajo el nombre de Radiohead a la atención de la comunidad de internet, ni que su regreso será justamente en un festival musical, esa figura a la que algunos se apuran a considerar como desfalleciente. Podría decirse que siempre que haya voluntades que no conozcan las infinitas posibilidades de la expresión, sus límites cada vez más difusos y su capacidad de reinventarse, los canales convencionales contemporáneos seguirán con su desarrollo y preeminencia por más malos presagios que pesen sobre sus cada vez más voluminosas espaldas; después de todo, por cada familia que desprecia el largo y caluroso viaje a Abilene en pos de un calmo descanso en la comodidad del hogar habrá otras muchas que cierren colectivamente sus bocas y sólo las abran para tragar un alimento que está lejos de satisfacerlos.

-

Coachella es un festival ya clásico, que viene desarrollándose sin interrupción desde 2001 en un club de polo ubicado en Indio, en medio del desierto de California. Bonnaroo, entretanto, es el evento al aire libre más grande de EE.UU. Se hace desde 2002 en Manchester, al sureste de Nashville, Tennessee. ↩