la cosa y el sonido

Corría 1960. Los otrora aliados en la Segunda Guerra Mundial —la Unión Soviética por un lado, Estados Unidos por el otro— llevaban quince años provocándose con maniobras de inteligencia, buscando muescas en las cortinas de hierro que se imponían con mutuo desdén. Cada ventaja mínima era un triunfo en favor ya no de un sistema de gobierno, sino de un modo de vida. Pero ese año, un incidente puso en contexto una rivalidad que parecía haber llegado demasiado lejos. Estados Unidos envió un avión U-2 al espacio aéreo enemigo, y al derribo de la aeronave por parte de la Unión Soviética le siguió una denuncia de espionaje al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La reunión estaba pautada para el 22 de mayo, y los enviados estadounidenses se estaban guardando lo mejor para el final.

Al cuarto día parecía claro que no habría acuerdo. Fue entonces cuando el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Henry Cabot Lodge sacó su enorme carta ganadora, literalmente, de abajo de la mesa. Posándola entre su banco y el de Argentina, contiguo al suyo, Cabot Lodge mostró una reproducción tallada en madera del Great Seal, aquel redondo escudo nacional. Esta, dijo, es la prueba de que el espionaje no es sólo cosa nuestra, sino que ellos —afirmó, aplicando una fórmula que conocemos desde niños— también son culpables. Para ilustrar su punto, separó las partes de la obra por una hendidura imperceptible, y mostró La Cosa de la discordia. El nombre no es un capricho. Así la llamaron los servicios secretos: La Cosa.

Ocho años antes, en 1952, Joseph Bezjian —del equipo de seguridad del Departamento de Estado— se hizo registrar como huésped en la residencia del embajador de Estados Unidos en la Unión Soviética, la Spaso House. Su objetivo era desorientar a quienes, pensaba él, desconectarían sus aparatos de espionaje si se sabía que visitaba el lugar en una misión oficial. La sospecha no era infundada: un año atrás, un oficial creía haber interceptado en su radio una charla entre el embajador y otra persona. Aseguraba que las voces venían de la Spaso House. Pero cuando Bezjian llegó a Moscú a investigar, no encontró ningún micrófono. Esta vez, le pidió al embajador George Kennan que leyera un texto en voz alta mientras recorría la residencia armado con un artefacto que emitiría feedback si había un transmisor en la habitación.

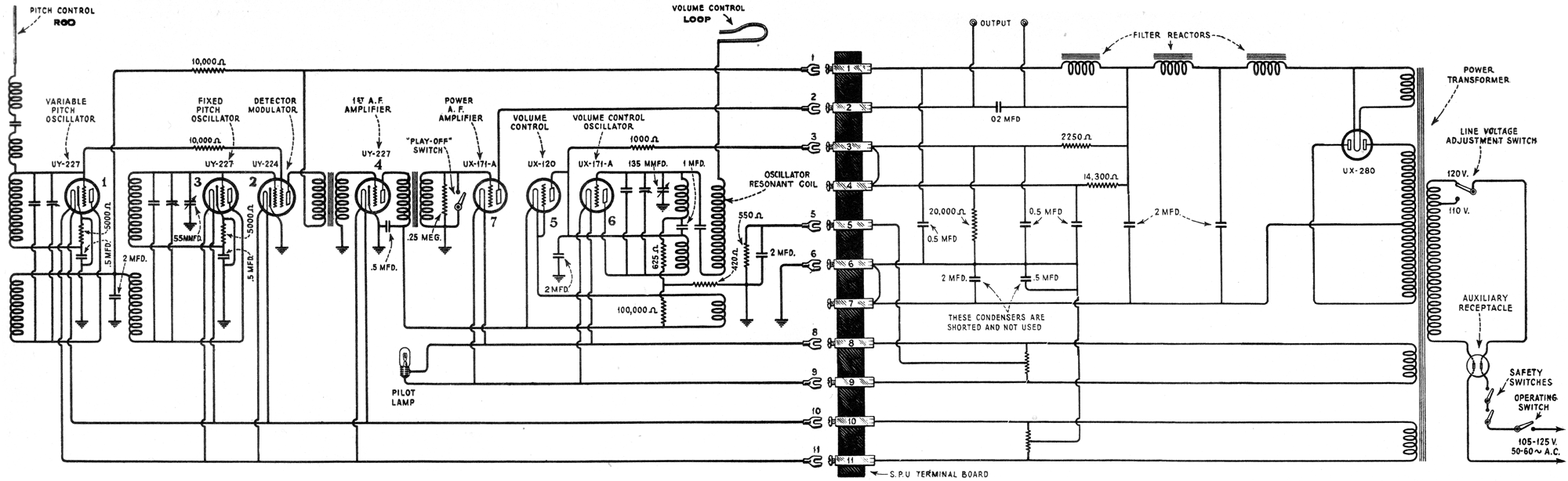

Entonces, el momento Arquímedes en la bañera. En el estudio, detrás de un escritorio, una pared revestida en madera era la fuente. Kennan sospechaba de unos obreros soviéticos que habían sido contratados para arreglar el lugar, pero la ubicación precisa del ruido develó una verdad más antigua. Oculto dentro de la reproducción del Great Seal, un sofisticado dispositivo —que consistía en un micrófono con una delgada membrana por delante, unido a una antena— sugería que el espionaje venía de 1945. Ese año, la Organización de Pioneros Vladimir Lenin le había obsequiado la obra al entonces embajador W. Averell Harriman. Tres gestiones y siete años después, el caballo de Troya era desmantelado. Esa noche, Bezjian durmió con el aparato bajo su almohada. Él no lo sabía, pero sólo una persona era capaz de inventar semejante Cosa.

Un mayo hace cien años, alguien montó un show para Lenin en medio del Kremlin. En el escenario, apenas un hombre y una especie de podio con una antena vertical que sobresalía de uno de los extremos. Era la última revolución sonora: un instrumento que se podía tocar sin usar las manos, y no necesitaba que el ejecutante supiera de música. Aunque el líder sufría por su fragilidad, aún buscaba enterarse de las novedades. Por eso convocó al responsable de semejante invención, que consideró un honor brindarle un concierto privado. Su nombre —fiel a la tradición científica de la que, como físico, formaba parte— era igual al de su instrumento. Esa noche, Lenin conoció a Leon Theremin.

Si no escuchaste nunca el sonido de un theremin, la primera impresión es la de una película de terror. Su oscilar misterioso resulta del encuentro accidental de Theremin con el fenómeno conocido como heterodinación —la combinación de dos o más frecuencias para crear una nueva— mientras trabajaba para el gobierno en el desarrollo de sensores de proximidad. Cuenta la leyenda que un día se acercó a uno sosteniendo un oscilador en la mano, y se sorprendió al escuchar cómo el sonido que emitía cambiaba con sus movimientos. Ese asombro cambiaría la historia: nacía el primer instrumento electrónico de uso masivo.

De la noche a la mañana, Theremin se convirtió en —¿el primer?— rockstar. El rumor, o mejor dicho el ulular, de su invención se había esparcido por toda Europa. La Unión Soviética decidió aprovechar su fama enviándolo a las principales capitales culturales del mundo. Su primera parada fue la feria musical de Frankfurt, donde reafirmó lo que había mostrado en la Sala Filarmónica de Leningrado: que ese sonido futurista y misterioso no salía de las manos, sino del movimiento. Que el aire y la tecnología se unían para crear algo de la nada. Su gira triunfal siguió por Berlín, Dresden, Münich, Hamburgo, el Gaveau Hall y la Grand Opera de París, el Albert Hall londinense. Leon se codeaba con personalidades y científicos que querían conocer a la última innovación y su creador. Su próxima parada, cruzando el Atlántico, sería la última por un tiempo. Allí se desarrollaría, además, la otra parte del mito.

En diciembre de 1927 aterrizó en Estados Unidos para presentarse con la Filarmónica de New York. El espectáculo fue tan bien recibido que decidió quedarse y patentar su invención. Cuando la crisis del ’29 amenazó con quitarle su medio de vida, reapareció la Unión Soviética. Le propusieron un trato: espiaría para ellos los desarrollos industriales de las compañías a las que tenía acceso privilegiado, y a cambio financiarían su laboratorio sonoro en la 54 Oeste neoyorquina. Sin embargo, Theremin usó el generoso estipendio que le daban por sus servicios para codearse con la alta sociedad. En 1938 dejó a su mujer soviética, Katia, y se casó con una bailarina del American Negro Ballet, Lavinia Williams. La notoriedad de su romance con una joven afroamericana fue demasiado para el gobierno de su país. Le exigieron que volviera y lo condenaron a seis años de trabajos forzados en las minas de Magadan, con la compañía del sonido trepidante y continuo del viento ártico.

En 1968, Aleksandr Solzhenitsyn publicó The First Circle. Los críticos fueron veloces en ver al protagonista de la novela, Gleb Nerzhin, como una suerte de retrato del autor, y a su trama —que describía los campos de trabajo científico que eran parte del gulag— como una especie de biografía. Estos sitios, llamados sharashka, se dedicaban a investigar nuevas formas de espionaje y armamento, y fueron mantenidos en secreto por el régimen. No era para menos. Varios de sus presos más reconocidos fueron a parar allí, incluido el pobre Leon, que tuvo la discutible suerte de que Lavrenty Beria —director de la policía secreta soviética— lo descubriera en Magadan y lo mandara al centro atómico de Moscú. Según contó luego Solzhenitsyn en su larga investigación The Gulag Archipielago, los sharashka eran «islas del paraíso». En ellas, el desgraciado Theremin volvería a brillar.

En 1947, posiblemente como resultado de su trabajo en La Cosa, Leon recibió un Premio Stalin al valor. El líder decidió que se le entregara el doble de la suma acordada —unos veinte mil dólares de la época— junto a un departamento amueblado. Theremin fue liberado y se convirtió en un ermitaño, lejos del esplendor del que había gozado veinte años antes. Tal vez aprendiera la lección, tal vez sólo hubiera elegido vivir en paz. Lo cierto es que cuando el inventor desapareció, sus invenciones brillaban. Una, sin que él lo supiera —¿o quizás sí?— muy cerca de su casa, en la Spaso House. La otra, alrededor del mundo.

Durante la era dorada del cine, en los ’40, el theremin fue usado por Hitchcock en Spellbound, apareció en The Day The Earth Stood Still y en The Red House. Hacia los ’60, llegó a ser incluido por los Beach Boys en “Good Vibrations”. Para entonces, su creador había sido rehabilitado —una forma de perdón oficial usada tras la muerte de Stalin— y trabajaba en el Conservatorio de Moscú. En 1967 fue descubierto allí por Harold Schoenberg, crítico musical del New York Times. Sorprendido, Schoenberg le dijo a Theremin que creía que lo habían ejecutado, que su fama había reverdecido en su ausencia y que de seguro otros como él querrían verlo. Pasarían veinte años más hasta que le permitieran volver a salir de la Unión Soviética.

Una actuación triunfal en el festival de música experimental de la UNESCO en Bourges, Francia, en 1989 fue su reaparición pública. Dos años más tarde volvía a Estados Unidos, donde dictó un seminario a sala llena en Stanford. Como las figuras que se trazaban al manipular su invento, la vida de Theremin estaba alcanzando el final de su círculo. Poco antes de su regreso a los escenarios, en una especie de broma cruel —o quizás una última venganza del régimen— el Moscow News publicó una investigación que lo revelaba todo: su rol como espía, el premio Stalin, La Cosa. A nadie pareció importarle. El mundo ya no era el mismo, y Leon sabía que bastaba el movimiento de una mano para cambiarlo todo para siempre.