un hombre sube por la 57

Para Charlie Mingus, el respeto a las tradiciones era una cuestión de honor, y el honor a veces significaba tragarse su orgullo. Fue criado por una familia de ascendencia diversa, pero con un eje bien claro: la iglesia. Ahí comprobó por primera vez ese mantra. Si hacía lo que decía la biblia, si iba a misa y cantaba con la congregación, podía escuchar en casa otra música que no fuera la de los domingos religiosos. Aún a regañadientes, su madre lo dejaba poner esos discos que llenaban la sala de estar de melodías demoníacas, que invocaban dioses muy distintos a los que estaba acostumbrada. El jazz se volvió la puerta a otro mundo. Cada vez que necesitaba escaparse —y necesitaba escaparse— posaba la púa en esas superficies surcadas de magia, cerraba los ojos y se imaginaba sentado en medio de la banda, dejándose atravesar por los sonidos.

Quizás por eso siempre había respetado a sus mayores. El jazz no fue una excepción. Cuando al fin pudo hacer de él una carrera, gravitó hacia los que habían hecho lo mismo antes. De todos, Charlie Parker fue el que más lo obligó a probarse. Le enseñó formas de entender el espacio entre los instrumentos y pensar el ritmo como una extensión de su yo interior, conectándolo con la tradición ancestral que le había sido extirpada por años de estudios formales. Pero también representó el lado oscuro del frenesí: la destrucción como costumbre y virtud. Mingus no se sentía un mártir, y no creía que Bird tuviera que serlo. Pero nunca pudo decírselo, ni a él ni a ninguno de los viejos. Pensó que quizás los ayudaba juntándolos: Dizzy Gillespie, Bud Powell y Charlie Parker arriba de un escenario, ¿quién podría decir que no? Claro que fue un éxito, la primera vez. Para la segunda, un par de años después, Dizzy dijo que no. Tal vez sabía lo que se venía. Bud, borracho y medicado, no se podía tener en pie. Ni hablar de tocar el piano. Cuando al fin lo sacaron a la rastra del escenario, Bird se quedó un rato largo riéndose, vitoreando al compañero caído en desgracia. Fue demasiado para Charlie. “Damas y caballeros”, dijo al micrófono, “por favor no me asocien a nada de esto, esto no es jazz, son tipos muy enfermos”. Una semana más tarde, el 12 de marzo de 1955, Parker se le moría a la baronesa de Koenigswarter en su suite del hotel Stanhope. Tenía 34 años. Mingus no fue a su funeral.

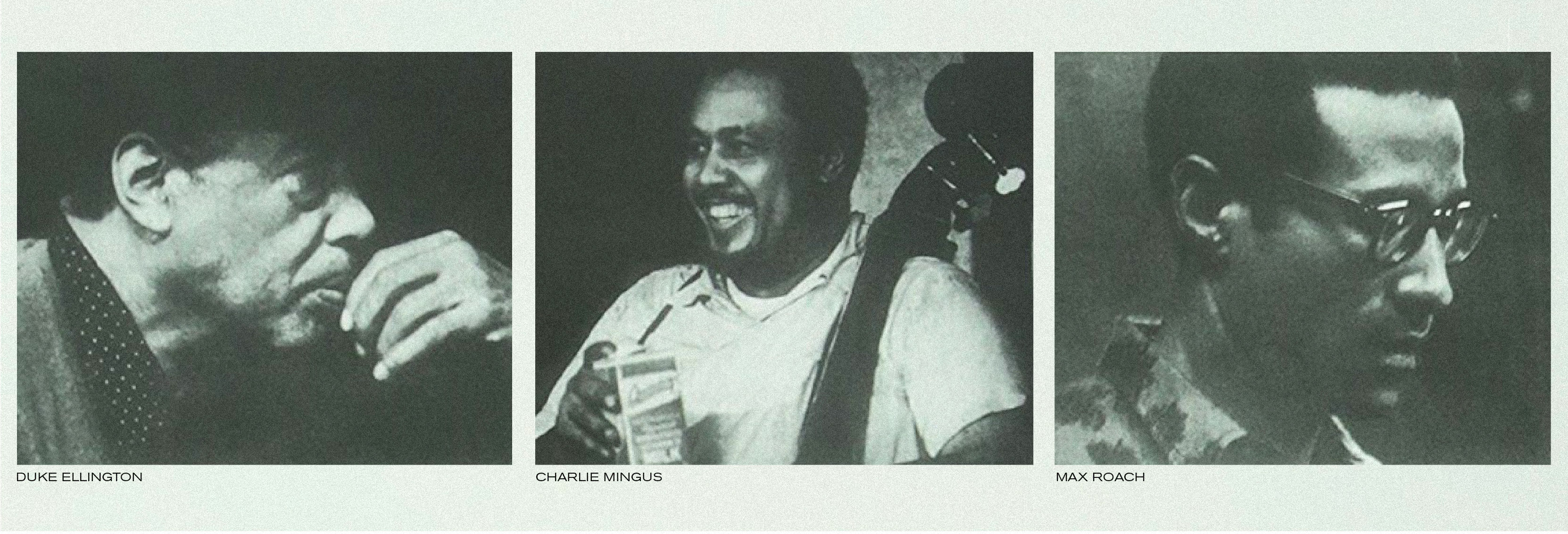

También eran tiempos raros para otra gloria. Duke Ellington era un estandarte de la era de oro, cuando a los clubes los llenaban blancos millonarios que le tiraban billetes al director para pedirle los temas que querían bailar. Pasaron los años y la plata empezó a escasear. Se hizo cada vez más difícil encontrar lugares que contrataran orquestas de veinte tipos porque los cuartetos hacían el mismo ruido por una parte del valor. Las giras por Europa daban ganancias, pero eran un sacrificio: los músicos se cansaban, se fugaban con cualquier chica o se la daban y había que tocar sin ellos. Hasta que aparecieron los Lorillard y su festival, en Newport. Un lugar donde escuchar jazz en el que a los mejores les pagaban como los mejores. En 1956 invitaron a Duke y su big band. Fue una presentación caótica, histórica. Ellington demostró su vigencia y el álbum resultante vendió muy bien. Empezaron, además, los trabajos componiendo para películas. Su lado orquestal brillaba de nuevo. Sin embargo, su memoria volvía una y otra vez a una tarde en el hotel Trémoille de París, en 1961. Sólo tres personas sabían lo que había pasado ahí: Duke, su arreglador Billy Strayhorn y un asistente llamado Alan Douglas. Cuando un año después Douglas, ahora jefe de la división de jazz de United Artists, escuchó a su secretaria decirle que Duke Ellington quería verlo, jamás se imaginó lo que iba a pasar.

“Me dejaste pensando esa vez”, le dijo. Douglas empezó a recapitular lo más rápido que pudo. Duke y Billy compartían un vino mientras él los miraba. Tenían dos pianos en el cuarto y tocaban espalda con espalda. Sintió que podrían estar horas así, ellos intercambiando melodías y él observándolos. Entonces pararon y Alan quiso saber por qué, en más de treinta años de carrera, Ellington nunca había hecho un disco de piano solo. Duke sonrió con esa mueca que le achinaba los ojos y contestó ligero y sutil, como arriba del escenario. “Porque nadie me preguntó”. Douglas le había preguntado, y entonces ahí estaba él, diciéndole que sí. Con una destreza admirable —la misma que le había servido para escalar con rapidez los peldaños siempre esquivos de la industria— Alan pensó en otro de sus fichajes recientes. Era un talento inmenso en todos los sentidos, aunque su carácter impedía comprometerlo con algo que no pudiera olvidarse, o negarse a hacer, a los pocos días. Esto no. Era su ídolo, y él lo sabía. “Hagámoslo con Charlie Mingus”, propuso. La respuesta de Ellington lo sorprendió: como buen historiador, sabía que en 1953 lo había contratado para una gira europea. A los cuatro días se peleó tan fuerte con el trombonista Juan Tizol que Duke tuvo que echarlo, y eso que Duke nunca echaba a nadie. Pero dijo que sí. Ahora había que convencer a Charlie.

Lo primero que se escucha es un ruido metálico. El sonido de lo antinatural, del instrumento usado para algo para lo que no está hecho. El correr de una uña sobre las cuerdas del contrabajo, el chasquido que hacen cuando golpean el diapasón. La discordancia, la violencia de esos cinco segundos sobresalta al oído antes que el oleaje de la batería entre a acompañar. Pasan cinco segundos más y alguien se derrama sobre el piano en un golpe solitario, decisivo, un acorde que suena como si el pianista quisiera decir bueno, acá estoy, se terminó la joda. Pero esto recién empieza. Los dedos trazan firuletes alrededor del bajo que ruge como un animal que sabe que intentan encerrarlo, con los tambores como banda sonora. Parecen dos boxeadores midiéndose, corcoveando hasta que uno pestañea. Cuando las cuerdas se relajan el piano siente la debilidad y va. En treinta segundos el campo de batalla que es el centro sonoro de esta pieza ha sido reclamado por ochenta y ocho teclas, cincuenta y dos blancas —que hacen la mayor parte del trabajo— y treinta y seis negras que, como el jab, aciertan a cansar al contrabajo cuando sigue atacando. Hay tiempo para un último, rabioso, intento. El final es una cuerda repitiendo una nota, llevándola más allá del límite. Una y otra y otra y otra vez. Pero el piano va arriando al bajo, apartándolo como un amigo piadoso a la salida de un bar. Ambos terminan exhaustos, ahogándose de aire a bocanadas, y la cosa se desintegra, abrupta, torpe.

Quizás un poco incrédulo, Alan Douglas le dice al ingeniero Bill Schwartau que corte la grabación. Nadie ve, o nadie quiere ver, a Charlie inclinarse y decirle algo a Max. Nadie ve la sonrisa de Max, el brillo de su mirada a través de los anteojos. Nadie lo escucha tampoco. Pero nadie puede dejar de ver a Charlie enfundando su contrabajo a las puteadas, poniéndose el saco. Se cruzan miradas, pero ninguno para al metro ochenta y a los ciento cuarenta kilos que enfilan para la puerta. Es otoño, y la tarde neoyorquina se oxida rápidamente. Sólo el sol oblicuo de septiembre ve a Charlie Mingus subir por la 57 hacia la Séptima —ahí en la esquina del Carnegie Hall— olvidando que una vez en la iglesia supo que tenía que tragarse su orgullo. Hasta que esa voz lo detiene. Dulce y sutil, como dedos sobre las teclas del piano. “Maestro, no tengo nada contra usted, es que no puedo tocar con ese tipo”, miente. Lleva más de diez años latiendo al mismo ritmo que Max Roach. Él no es el problema. Ayer Duke les dijo que quería tocar temas suyos, pero hoy no les dejó meter bocado. Charlie aprieta las hojas que se arrugan —y se mojan, se borronean con su sudor— en el bolsillo del saco y traga saliva cuando Duke, en vez de echarlo como en el ’53, le pide que vuelva al estudio así terminan, si se están divirtiendo, ¿no? Se seca la frente con el antebrazo —un ademán calculado, lento— y mira la manga húmeda del saco antes de resoplar que está bien. Después de todo ya hicieron lo más difícil: grabar la canción que va a titular el disco. No queda mucho. Pero Duke le tiene guardada otra sorpresa. Gracias, le dice. Ahora toquemos una baladita.

Atraviesa el humo del estudio y se sienta. Douglas le toca el brazo a Schwartau, como diciéndole que grabe. No importa que Mingus todavía no se haya acomodado o que Roach no salga de su asombro. Cada nota es un tiro al medio del alma. Max le sonríe a Charlie, Charlie le sonríe a Max. Después se meten, tentativos. Duke sube apenas la intensidad. Toca “Solitude”, un tema viejo, hermoso. Esto lo sabemos porque veinticinco años después de que United Artists editó Money Jungle —el disco que tenía aquel duelo como primera canción— Blue Note hizo algo muy arriesgado: restauró el orden de la sesión del 17 de septiembre de 1962. Así galvanizó el mito, la álgida materia de la que está hecha una colaboración. En la posibilidad latente del desencuentro, en la confluencia no siempre amable de creatividades, reside la magia de esta reunión. El trío arrancó con un medio tiempo compuesto por Duke para ese día, “Very Special”. Cuenta Roach que cuando llegó se encontró a Ellington escribiendo. Les pasó los elementos básicos —melodía, armonía— y describió una imagen para cada pieza. Así, “Fleurette Africaine” es la flor que nace en el medio de la jungla y sólo dios ve. Mingus la embellece con unas figuras flotantes, misteriosas. No está claro cuando todo empezó a pudrirse, pero a medida que los temas van subiendo en intensidad también lo hacen en disonancia. Quizás la decisión de Duke de tocar su clásico “Caravan” haya tenido que ver. La escribió con Tizol, el de la pelea con Charlie, y es justo decir que la deconstrucción que hacen de ella es más una destrucción. Después vino “Money Jungle”: “en la calle andan serpientes con sus cabezas en alto, son esos tipos que explotan a los músicos”, les dijo.

Se suponía que Money Jungle iba a funcionar como un ritual de transición. A sus sesenta y tres años, Ellington cedía el manto y reconocía en Mingus, de cuarenta, y Roach, de treinta y ocho, a sus sucesores. Quizás Charlie sintió que a Duke le faltaba arriesgarse, que toda su vida había pisado sobre seguro con sus orquestas tocando melodías para blancos. Lo idolatraba, y como lo idolatraba, quería matarlo. Hay algo de cierto ahí, porque esa tarde Duke sonó como nunca: áspero, agresivo, con salidas angulares y trucos —repetir la melodía en “Wig Wise”, por ejemplo, pero empezando siempre por un punto distinto— que muestran su propensión a redoblar el desafío. Después de todo, había llegado a esa sesión aceptando que sus compañeros no quisieran ensayar, para ver qué pasaba. También aceptó que no quisieran reunirse. De hecho, pese al impacto instantáneo y universal de lo que hicieron, no volvieron a verse las caras. Charlie pareció olvidarse rápido de ese encuentro —al año siguiente compuso y grabó su obra maestra, The Black Saint And The Sinner Lady— pero lo que sintió se quedó con él para siempre. Pasaría el resto de su vida orgulloso de su intransigencia, del poder de sus ideas para cambiar el mundo. Nada de eso hubiera sido posible sin aquella tarde de septiembre en la que arrastró su contrabajo, y su corazón, bajo el sol del otoño de Manhattan.